Landwirtschaft im Spannungsfeld

Auftaktveranstaltung von RotGrünPlus

zum Stellenwert der Landwirtschaft in der heutigen Gesellschaft.

Foyer Heslihalle, 27. Mai 2021.

Vortrag von Jakob Weiss

(in dialektangepasster Schriftsprache; ohne Diskussionsteil)

Das Thema Landwirtschaft ist in Küsnacht ja schon fast etwas Exotisches. Jedenfalls sitzt schon lange kein Bauer mehr im Gemeinderat oder in der Schulpflege. Trotzdem ergeht es der Landwirtschaft ähnlich wie dem viel populäreren Fussball: Fast alle haben eine ziemlich klare Meinung dazu. Viele wissen sogar ganz genau, was ein Spieler oder der Trainer besser machen müsste. Oder – was die Bauern wieder falsch machen: mit den Tieren, mit dem Dünger, mit dem neuen Siloturm. Eigenartigerweise reden wie beim Fussball auch beim Thema Landwirtschaft hauptsächlich Männer darüber. Diesen Punkt kann ich leider auch nicht ändern, möchte heute Abend aber trotzdem erklären, wieso ich glaube, dass man die Spielregeln, also die Spielregeln der Landwirtschaft, dringend ändern sollte.

Zuerst kurz zu mir selber: Ich habe 20 Jahre lang als Kleinbauer und Betriebshelfer gearbeitet, und ich habe in dieser Zeit auch für den Schweizer Nationalfonds eine mehrjährige Studie zur Lebenssituation der Bauern und Bäuerinnen gemacht. Zusammen mit Brigitte Stucki, die auch hier ist. Ich bin also vorbelastet und möchte darum meinen persönlichen Hintergrund noch ein wenig erklären.

Zuerst einmal war es ein körperliches Bedürfnis, das mich seit jeher zur Landwirtschaft hingezogen hat. Schon in meiner Mittelschulzeit habe ich wahnsinnig gerne auf einem Rebbaubetrieb mitgeholfen, bei möglichst allen Arbeiten. Da konnte ich zum Teil fast schon wie ein Erwachsener Verantwortung übernehmen, beim Schneiden der Reben oder auch im Keller beim Abfüllen des Weines. Später zog es mich zu den Kühen und natürlich auch zu den Arbeiten, die man mit einem Traktor macht, weil das einfach ein grossartiges Gefühl ist: Mit einer Maschine etwas zu leisten, was 10 oder 20 oder noch mehr Arbeitskräfte niemals machen könnten! Schliesslich wollte ich dann aber doch eigenen Boden und diesen allein in meinerVerantwortung bewirtschaften. Und da fanden Brigitte Stucki und ich 1985 im Zürcher Oberland, auf über 900 Meter ü.M., einen Bauernhausteil, mit gerade soviel Land dazu, dass es damals noch knapp als „Betrieb“ galt (d.h. subventions-berechtigt war).

Wenn man körperlich arbeitet, ist man am Abend müde und hat keine Lust auf Theorie oder wissenschaftliche Studien über die Landwirtschaft. Handkehrum gab es bei mir doch immer wieder Momente in meinem Tagesablauf oder im Jahreslauf der Arbeiten, wo mich etwas irritierte, wo etwas einfach nicht stimmte: Warum muss ich regelmässig die Schafe entwurmen? Geht das wirklich nicht anders? Warum bekomme ich extra Beiträge, wenn ich eine Wiese erst nach dem 15. Juli mähe – und kann dann aber nicht gestaffelt an einer Ecke schon früher mit Heuen anfangen? Oder warum rechnet mir das Landwirtschaftsamt plötzlich vor, dass ich aufgrund der statistischen Erfassung nur noch soundsoviele Arbeitsstunden für meinen Betrieb brauche und darum im nächsten Jahr keine Beiträge mehr bekomme? Wenn ich doch effektiv viel mehr Stunden gearbeitet habe,als vom Computerprogramm berechnet, weil ich keine teuren Maschinen einsetzen will?

In solchen Situationen wollte ich unbedingt wissen, was da der grössere Rahmen ist, der auf den einzelnen Betrieb drückt. Die Fragen begannen im Kopf zu rumoren: Um was geht es denn eigentlich in der Landwirtschaft? Was ist überhaupt „ein Bauer“? Und wie wird er von der Gesellschaft angeschaut? Was unterscheidet die bäuerliche Arbeit von anderen Berufen? Warum gibt es immer weniger Bauern? Oder warum bekommen zwei Bauern plötzlich Streit, wenn der eine auf Bio umstellt und der andere nicht? Geht es da immer nur um persönliche Neigungen, oder stehen da nicht auch Gesetzmässigkeiten dahinter?

Die wissenschaftliche und theoretische Beschäftigung mit solchen Fragen ist gewissermassen die Vogelperspektive; die körperliche Arbeit auf dem Boden ist die Froschperspektive. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, aber im Wechselspiel von beiden Anschauungen entsteht ein vollständigeres Bild, mit drei Dimensionen – oder idealerweise sogar mit vier Dimensionen.

(Nur in Klammern und dann vielleicht mehr dazu in der Diskussion: Die vierte ist ja die Zeit-Dimension, sie ist womöglich der am meisten vernachlässigte Aspekt im heutigen Landwirtschaftsverständnis. – Wer z.B. dieses vordergründig schöne Bild auf der Folie etwas tiefer lesen kann, findet darin ein grosses Problem versteckt, das sehr viel mit Zeit und der Vorstellung von Fortschritt zu tun hat. Siehe Anhang 1.)

Jetzt aber auch noch ein Blick zurück: Wenn man ein halbes Jahrhundert zurückgeht, kommen einem im Zusammenhang mit der öffentlich diskutierten Landwirtschaft eigentlich fast nur Probleme in den Sinn. Zu viel Obst und erst noch subventionierte Überschüsse, das war seit der frühen Bekämpfung des Alkoholismus immer wieder ein Thema (Hochstammbäume!); die BSE-Seuche war in den 90er Jahren ein Problem; die Bergbauern sind regelmässig als Spezialfall im Gespräch; Schlachthöfe tauchen immer wieder einmal skandalträchtig auf und heute sind auf einmal die Kühe „Klimakiller“ geworden – und die Pestizide im Trinkwasser machen auch niemandem Freude.

Bei allen diesen Geschichten erscheinen die Bauern immer als die Rückständigen, als diejenigen, die der gesellschaftlichen Entwicklung nicht ganz folgen können. Und auch als diejenigen, die für uns teure statt billige Nahrungsmittel produzieren. Als ich noch selber rückständiger Bauer war (und es auch sein wollte), habe ich deshalb wie die meisten immer gedacht, die Landwirtschaft habe wirklich ein Problem – aber gopfriedstutz, was genau für ein Problem ist das denn!?

Als Bauer ist man in den einzelnen Arbeiten gefangen und hat das Gefühl, dass viele dieser öffentlich diskutierten Probleme sehr wenig mit dem eigenen Betrieb zu tun haben. Man merkt, dass da in der Politik und in der Agrarwissenschaft immer ein wenig abgehoben – eben aus der Perspektive des Vogels – diagnostiziert wird.

Ich habe häufig überhaupt keinen direkten Zusammenhang mit meiner eigenen Arbeit gesehen. Der Vogel versteht einfach nicht recht, was ich da als Frosch auf dem Boden mache und zu tun habe. Und die Wanderer, die vorbeikommen, haben manchmal auch seltsame Ansichten. Und darum kommt bei den Bauern immer wieder einmal das Gefühl hoch, sie würden missverstanden, ja, man klage sie sogar an, für etwas, wofür sie gar nichts können. Gerade im Moment ist das wieder sehr gut beobachtbar, der Ärger über das Missverstandenwerden führt im Zusammenhang mit den Agrarinitiativen 2021 sogar zu Morddrohungen.

Jetzt ist es so, dass aufgrund der politischen Problem-Diagnosen ja ständig Medikamente verabreicht werden, die das ganze Bodenpersonal schlucken muss. Eines der bekannteren Arzneimittel heisst Direktzahlungen. Und dieses wird dann alle vier Jahre auf seine Nebenwirkungen angeschaut und je nachdem anders dosiert. Die einzelnen Pillen tragen auch Namen wie „Förderung des Berggebiets“ oder „Stilllegungsprämie“. Langzeit-Medikamente werden quasi intravenös verabreicht, unter der Bezeichnung „bäuerliches Bodenrecht“. Oder es werden übergeordnet therapeutische Massnahmen verschrieben unter dem Namen „WTO“ (World Trade Organisation, Welt-handelsorganisation; früher GATT, General Agreement on Tariffs and Trade), wo dann bei internationalen Verhandlungen der Schweiz, z.B. mit den Mercosur-Staaten, Dinge auch für die Landwirtschaft festgelegt werden,ohne dass die Auswirkungen für den einzelnen Bauern (oder die verschreibenden Therapeuten) klar einzuschätzen sind.

Etwas aber ist immer gleich bei all diesen unterschiedlichen Mitteln und Massnahmen, egal ob von links oder von rechts verabreicht: Sie bewirken nie bei allen Bauern das Gleiche, das ist eigentlich klar – und sie nützen den Bauern immer nur kurzfristig, weil sie nur Symptome mildern. Langfristig wird es immer schitterer: Seit ich ein Bub war, gehen täglich, also jeden Tag, gestern, heute, morgen ... , zwei oder drei oder vier landwirtschaftliche Betriebe ein. Die Agrar-Ärzte sagen dem „Gesundschrumpfung“. Und die Bauern haben dieses permanente Bauernsterben als Gesetzmässigkeit schon lange akzeptiert. Und darum bezeichnen sich heute diejenigen, die es überleben, als Unternehmer.

Diese „Gesundschrumpfung“ hat noch andere Namen, zum Beispiel „Strukturbereinigung“. Auch die Begriffe „Rationalisierung“ und „Mechanisierung“ gehören zu dieser medizinischen Grundverschreibung. Als ich in die zweite Klasse ging, gab es noch 206'000 Bauernbetriebe in der Schweiz. Heute sind wir bei weniger als 50'000. Aus den Bauern wurden Landwirte und dann Produzenten und Unternehmer. Und während die Bevölkerung früher ass, was die Bauern ernten konnten, verlangt man heute, dass die Produzenten gefälligst anbauen sollen, was von der Konsumentenschaft gewünscht wird. Die Landwirtschaft ist in unserem Verständnis eigentlich ein Dienstleistungszweig geworden wie die Gastronomie oder das Verkehrswesen.

Im heute dominierenden marktliberalen Wirtschaftsverständnis geht es entsprechend immer um Geld oder Preise. Und nicht um Natur oder Nachhaltigkeit. Als Pflästerlein erfindet man zwar Beiträge für „ökologische Ausgleichflächen“ zur Schadensminderung, aber die Biodiversität nimmt trotzdem weiter ständig ab.

Weil man die natürlichen Voraussetzungen nur noch als Kostenfaktor wahrnimmt, und nicht mehr als Grundlage für unsere Existenz anerkennt, werden mit den endlosen Geld- und Preisverhandlungen immer nur Symptomschmerzen kuriert. Symptomschmerzen, verursacht durch ein System, das die Landwirtschaft mit strengen ökonomischen Spielregeln dirigieren will. Leider sind auch Symptomschmerzen schmerzhaft, dass spüren die Bauern gut, aber die Medizin dagegen verändert leider rein gar nichts an der grundsätzlichen Krankheit der gesamthaften Landwirtschaft. Im Gegenteil, die verdrängte Krankheit wird chronisch. Und die Schmerzen auch.

Jetzt möchten Sie natürlich wissen, wie denn diese Krankheit heisst. Ich könnte kurz und spitz sagen, sie heisst „Fenaco“. (Die Fenaco ist der mächtige Dachverband fast aller bäuerlichen Organisationen und Verbände mit etwa 7 Mia Jahresumsatz.) Wenn Sie schon etwas älter sind, wissen Sie aber aus eigener Erfahrung mit Gesundheit und Krankheit, dass es nicht immer einen einzigen, einfachen Namen gibt, der einem gleich alle Gebresten erklärt, die man hat. Häufig kann man nicht einmal recht sagen, was einem wirklich fehlt und wo eigentlich diese Linie zwischen gesund und krank durchgeht. Geben Sie mir darum bitte etwas Zeit für die Herleitung meiner Diagnose.

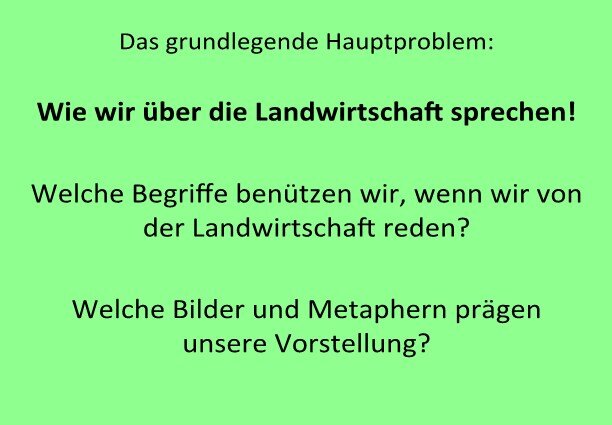

Im Hin und Her zwischen Hand- und Kopfarbeit bin ich irgendwann zum Schluss gekommen, dass das Problem der Landwirtschaft nicht die Preise sind, nicht die zu kleinen Betriebe, nicht die zu vielen Kühe oder Subventionen und auch nicht die Pestizide, nein, das wirkliche Haupt-Problem der Landwirtschaft besteht darin, wie wir über die Landwirtschaft reden.

Diese Behauptung tönt sehr weltfremd, und jedem Bauer und praktisch veranlagten Menschen sträuben sich gleich die Haare oder dann denkt er, ich mache einen schlechten Witz. Ich kann die Wichtigkeit der Sprache hier nicht tiefer begründen, zwei Sätze müssen genügen:

So, wie wir reden, so denken wir. Und so wie wir denken, handeln wir auch.

Als erkenntnistheoretisches Stenogramm kann man es gerafft so darstellen:

Der Kopf steuert das, was wir machen und wie wir die Welt sehen. Und deshalb sind die Worte und Begriffe, die wir beim Reden brauchen, sehr viel wichtiger, als wir gemeinhin meinen. Mit ein paar Beispielen kann ich das hoffentlich zeigen.

Ein geniales Wort hat die chemische Industrie erfunden: Es heisst „Pflanzen-schutzmittel“.

Wer will nicht gerne etwas schützen? Dieses Wort ist ausschliesslich positiv konnotiert, es löst bei uns keine negative Reaktion aus. Tatsächlich ist ein Pflanzenschutzmittel aber ein Pestizid, und Pestizid erinnert an Suizid und Genozid, da befinden wir uns plötzlich in einem sehr unangenehmen Zusammenhang. Doch dieses Unangenehme wird durch die so wohltönende Vorstellung von ‚Schutz’ völlig verdrängt. Ein Bauer, der Pflanzenschutzmittel ausbringt, muss nicht daran denken, was er gleichzeitig systematisch zerstört. Die Entscheidung über lebenswertes und nicht erwünschtes Leben ist an einem anderen Ort schon gefällt worden, und sie ist durch das Wort „schützen“ auch legitimiert worden. Alle mit der Tätigkeit verbundenen Probleme sind sprachlich entsorgt.

Solche suggestiven Wörter gibt es natürlich nicht nur in der Landwirtschaft. Ein anderes Beispiel stammt aus der Verkehrsplanung und ist Ihnen allen ebenfalls bekannt: Es heisst „Verkehrsfluss“.

Wer für den Verkehrsfluss verantwortlich ist, hat fast alle Argumente schon auf seiner Seite, denn Wasser ist etwas Naturgesetzliches, wie die Schwerkraft. Ein Fluss lässt sich nicht aufhalten, er muss kanalisiert und um- oder abgeleitet werden. Für Hochwasser muss man schützende Dämme errichten. Und so stellt sich immer erst in zweiter oder dritter Linie die Frage, ob denn dieser (Verkehrs-)Fluss überhaupt nötig ist.

Man kann also sagen, dass wir mit jedem Wort oder Begriff wie durch eine bestimmte Brille schauen. Jede Brille hat so ihre Eigenschaften, sie dunkelt die Sonne mehr oder weniger ab, sie fokussiert eher in die Nähe oder eher in die Weite. Aber manchmal merken wir gar nicht, dass wir die Brille gewechselt haben.

Können Sie sich erinnern, dass es vor rund vierzig Jahren noch „Wegwerfflaschen“ gab? (Im Dialekt kann man dieses Wort gar nicht aussprechen, es sind „Fläsche zum Furtrüere“.) Das waren jene ohne Depot, im Gegensatz zu den anderen, die beim Zurückgeben 30 oder 50 Rappen wert waren. In der gleichen Zeit hat sich aber der Begriff „Umweltbewusstsein“ in der Gesellschaft etabliert, und die Bezeichnung „Wegwerfflasche“ wurde auf einmal als störend empfunden. Umweltbewusste Menschen werfen nichts fort. Und so hat man die „Wegwerfflaschen“ umgetauft und sagte ihnen „Einwegflaschen“. Heute ist auch diese Bezeichnung verschwunden, weil das Wort Einwegflasche die Tatsache des Materialverschleisses auch nicht ganz überdeckte. Heute haben wir ein Zeichen mit rundgebogenem Pfeil, das im Glas oder auf der Etikette eingeprägt ist, welches für „Recycling“ steht.Beim Wort „Recycling“ dürfen wir uns dem schönen Bild des Kreislaufes hingeben: Alles ist doch „wiederverwertbar“. Mit gutem Gefühl können wir einen Wert in den Container werfen. Er sagt uns sozusagen noch Danke für unsere Bravheit. Doch der Deziliter Erdöl, der in einer Petflasche steckt, kommt nie zurück.

Auf subtile Art ist so über die Jahre hinweg das Problem der persönlichen Abfallproduktion sprachlich immer weiter entschärft worden. Faktisch haben wir im Schatten dieses Sprachschirms immer mehr Abfall produziert. Wir konsumieren heute bestimmt fünf- oder zehnmal mehr Flaschen- und Büchsen-Inhalte als noch vor vierzig Jahren. Auch der übrige Konsum ist enorm gestiegen. Was früher eine Abfalldeponie war, wird deshalb heute eine „Wertstoffsammelstelle“ genannt.

Das ist eine weitere sprachliche Spitzenleistung zur Verdrängung der schlechten Auswirkungen unseres Konsumismus’. Wenn ein Wort verschwindet, gibt es (scheinbar) auch die Sache nicht mehr, die es bezeichnet hat.

(Die effektive ‚Wertschätzung’ verläuft genau gegenläufig: Früher verwendete man leere Flaschen oder auch Büchsen häufig noch weiter, selbst Papiersäcke für Mehl oder Zucker erfüllten weitere Dienste; heute wirft man komplizierte Kunststoff-Verpackungen, z.B. für zwei Kuchenstücke von Coop oder Migros, einfach weg.)

Mit unserer Umgangssprache kneten wir den Alltag buchstäblich immer wieder in eine neue, uns besser passende Gestalt – ohne dass es uns im Moment bewusst ist. Man könnte einwenden, solche krassen Beispiele wie „Pflanzenschutzmittel“ oder „Wertstoffsammelstelle“ seien doch offensichtliche Beschönigungen und somit durchschaubar, also nicht sehr wichtig. Sie bilden aber eben nur die Spitze des Eisbergs, sie sind verschmolzen mit ganz vielen weniger spürbaren Wörtern, die den Eisberg tragen – und die unsere Umgangssprache bevölkern und den Alltag angenehmer machen (siehe Anhang 2).

Zusammenfassend darf man sicher behaupten, dass wir nicht gerade Fake News verbreiten, aber doch eine Art Fake Language pflegen, eine nicht redliche Sprache, damit wir der Wirklichkeit nicht in die Augen schauen müssen.

Jetzt, für den Bereich Landwirtschaft, fängt das vielleicht happigste Sprach- oder Sprech-Problem schon beim Wort selber an: „Landwirtschaft“ ist uns allen ein sehr vertrautes Wort, aber was bedeutet es genau?

Überlegen Sie kurz: Was kommt Ihnen spontan in den Sinn, wenn Sie das Wort „Landwirtschaft“ hören bzw. sehen? Welches Bild taucht vor Ihrem inneren Auge auf? Welche drei Stichworte kommen Ihnen als erste in den Sinn?

Ich zähle auf, was für verschiedene Vorstellungen das Wort wecken kann:

Die einen sehen ein Kornfeld vor sich, andere eine Kuh mit Hörnern auf einer Weide, dritten kommt in den Sinn, dass Milch, Gemüse und Fleisch billiger sein könnten und vierte finden, dass die Stallhaltung der Schweine ein Skandal ist. Nochmals andere haben Angst, auch ihr Trinkwasser sei mit Pestiziden belastet oder der neue Stall von Bauer XY sei jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge in der schönen Landschaft. Für die Bauern selber steht die Existenz ihres Betriebs im Vordergrund. Die Mehrzahl ist stark verschuldet und muss rechnen: Wie geht es gemäss Direktzahlungen und gemäss anderen Richtlinien und mit Bezug auf das eigene lokale Umfeld finanziell am besten weiter?Auf der politischen Ebene beschäftigen sich eifrige Ex-Bauern mit der Landwirtschaft und mit internationalen Handelsbeziehungen – und sehen den Boden nur noch von weit oben.Agrarkonzerne wollen Gewinne mit Chemikalien und Saatgut machen. Die Förderer des Tourismus’ in den Berggebieten wollen Skipisten möglichst lange künstlich beschneien und den Gästen im Sommer trotzdem gepflegte Alpwiesen präsentieren. –––

Das alles, und noch viel mehr, läuft unter dem Namen Landwirtschaft! Ein gigantisches Chrüsimüsi! Und das ist auch der Grund, warum in allen Agrardiskussionen nichts Vernünftiges herauskommen kann. Um noch einmal auf den Fussball zurück zu kommen – eine vergleichbare Situation in einem Tschuttispiel habe ich zufällig einmal in einem Gartenrestaurant entdeckt, sie sieht so aus:

Hier weiss man auch nicht mehr genau, um was es eigentlich geht und wo der „Puck“ bzw. der Ball sein könnte. (Im Goal liegt ein verbeulter Tischtennisball.)

Wieder zur Landwirtschaft: Im Töggelikasten, genannt Agrardiskurs, räumt man nicht zuerst das Laub weg und schaut, ob alle Spieler ‚montiert’ sind und der Kasten spielbar ist. Vielmehr tun alle so, als sei Landwirtschaft ein klarer Begriff, ein sauber eingegrenztes Sachgebiet. So wie z.B. die Bezeichnung „Strassenverkehrsamt“, bei welcher es allen ziemlich klar ist, was man sich darunter vorstellen muss und was man selber damit zu tun hat. Oder wenigstens wie beim Begriff „Wald“. Da ist vielleicht nicht immer ganz klar, was Wald und was nur ein Gebüsch ist, aber wir verstehen unter Wald doch etwas Einheitliches, das kaum zu Missverständnissen führt.

Man muss mit aller Deutlichkeit sagen: „DIE Landwirtschaft“ – das gibt es nicht. Es ist ein Phantom am Rande unseres Alltags.

Ich wünschte mir manchmal, man könnte das Wort, wenigstens temporär, verbieten – oder dann müsste man von allen, die es gebrauchen, verlangen, dass sie gleichzeitig immer auch die verschiedenen und zum Teil sehr langen Beipackzettel vorlesen.

Jetzt noch ein Beispiel, um zu zeigen, wie sich die technisch und ökonomisch dominierte Sprache im landwirtschaftlichen Alltag auswirkt.

Heute spricht ein Bauer meistens von seinen „Flächen“. Er sagt nur noch selten, ich habe „dort drüben einen schweren Acker“ oder „ennet dem Wald eine verwinkelte und steile Weide“. Alles zusammen heisst heute „Flächen“. Eine Fläche aber ist flach, abgegrenzt, messbar, austauschbar – und berechenbar. Flächen kann man gut in ein Formular übertragen. Jedoch, eine Landwirtschaft, die aus Flächen zusammengesetzt ist, sieht tendenziell etwa so aus (sie ist „land-wort-schaftlich“ verstümmelt):

Damit lässt sich Statistik betreiben.

Fläche ist aber einfach nicht das richtige Wort, wenn man die Landwirtschaft doch lieber so verstehen möchte.

Hier gibt es vielleicht eine Ebene und einen flachen See, aber sicher keine Flächen. Dafür schöne Land- (wirt-) schaft.

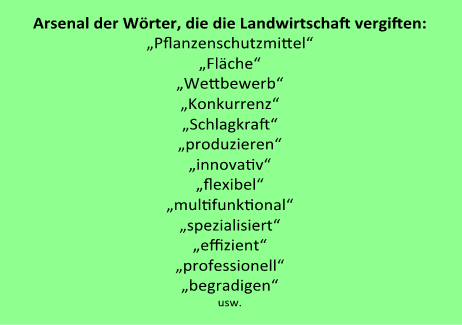

Auf diese subtile Art gibt es ganz viele Wörter, die die Landwirtschaft vergiften, wiederum buchstäblich. Ich habe ein halbes Buch dazu geschrieben, hier nur eine kurze Liste „pestizidaler“ Wörter.

Nach einzelnen Wortbeleuchtungen möchte ich mit einem Beispiel aus dem gängigen Agrardiskurs auch noch zeigen, was für Konsequenzen dieses So-Reden für unsere gesellschaftlichen, also gemeinsam geteilten Vorstellungen hat: Wenn die mit unredlichen Wörtern gespickte Sprache zur Manipulatorin unseres Wissen wird.

Seit Jahrzehnten verkündet das Bundesamt für Landwirtschaft, die Schweiz habe einen Selbstversorgungsgrad von rund 60 %. Das soll heissen: Wir essen 60 % einheimische Nahrungsmittel. Das glauben Sie doch auch, oder nicht?

60 % ist ein Mittelwert aus dem Zusammenzug der verschiedenen Nahrungsmittel. Bei Milch sind wir über 100 %, bei Ananas und Mango bei 0 %. Bei Rüebli ist der selber angebaute Anteil höher als bei Peperoni, undsoweiter. Dass diese Statistik sehr ungenau ist – weil z.B. die Äcker für die meisten Futtermittel im Ausland liegen und weil auch nicht nach Nährwert der Lebensmittel unterschieden wird –, das ist nicht das grösste Problem. Vielmehr ist das Weglassen der Energie, die es braucht, bis man überhaupt geerntete Nahrungsmittel in Händen hat, einfach eine fahrlässige Trickserei.

Sobald man nämlich bei den einheimisch produzierten Nahrungsmitteln auch den Energieverbrauch in die Rechnung einbezieht, Energie, die als Treibstoff (Diesel) und in Form sogenannter Hilfsstoffe (Agrochemikalien) in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt, sinkt unser Selbstversorgungsgrad mit Nahrungskalorien auf null Prozent, oder sogar in den Minusbereich.

Wie ist das möglich? Weil unsere Bauern weniger Nahrungskalorien ernten können, als sie in Form von Diesel, Dünger, Strom (und auch ,grauer’ Energie) zuerst in den Boden gesteckt haben.

Plakativ und zugespitzt heisst das: Wir essen zwar ein sogenannt lokal produziertes Rüebli, verschlingen aber damit den gleichen Kalorienwert an nicht-erneuerbarem Erdöl. „Nachhaltig“ kann man das mit dem besten Willen nicht nennen.

Sie denken jetzt vielleicht: Wenn das wirklich stimmen würde, wäre doch schon längst ein Aufschrei durchs Land gegangen und hätten sich die wissenschaftlichen Institute und landwirtschaftlichen Verbände doch etwas einfallen lassen, um diesen Zustand zu verändern. Ich bin zum Glück nicht der Einzige, der die Energiefrage manchmal aufs Tapet bringt, aber sie bleibt ein absolutes Tabu. In den letzten zehn Jahren hat mir noch nie jemand offiziell oder auch inoffiziell widersprochen. Man will das Energie-Problem einfach zu Tode schweigen. Und so reden wir alle, Macht der Gewohnheit und der Sprache, ganz selbstverständlich immer von 60 % Selbstversorgung. (Und die GegnerInnen der Agrarinitiativen machen Angst mit dem sinkenden Selbstversorgungsgrad!)

Meine Erklärung für dieses fast unerklärliche Phänomen ist ziemlich banal: Im Spiel von Ökonomie gegen Ökologie gewinnt immer die ökonomische Anschauung und Darstellung. Sommervögel und Würmer haben einfach keine Chance, solange man die Landwirtschaft als Spekulationsfeld für Profite betrachtet. Leider sind Wirtschaft und Land-Wirtschaft sehr ähnliche Wörter. Warum und wie man sie trennen muss, dazu ein paar abschliessende Bemerkungen.

Es ist grundsätzlich etwas anderes, ob man Schuhe oder Fenster oder Velos fabriziert, oder ob man Rüebli oder Korn wachsen lässt und Tiere aufzieht. Diese Unterscheidung zwischen rein materiellen und lebendigen Dingen wurde seit der Mitte des letzten Jahrhunderts immer mehr aufgelöst.

(„Bauernpapst“ Ernst Laur – manchmal auch der 8. Bundesrat genannt – wollte allerdings schon vor dem 2. Weltkrieg aus Bauern fortschrittliche Unternehmer machen. Doch erst das wirtschaftliche Momentum der Nachkriegszeit konnte den Wachstums- und Rationalisierungsgedanken so richtig in die Landwirtschaft ausstrahlen lassen. Auf andere Weise wirkten auch die Erfahrungen mit der „Anbauschlacht“ während des Krieges lange Zeit ideologisch nach.)

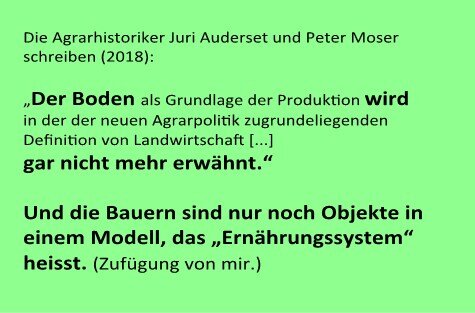

Die Vernachlässigung der prinzipiellen Andersartigkeit von Landwirtschaft ist „im Namen des Fortschritts“ geschehen. (Interessant übrigens, dass es im Dialekt das Wort Fortschritt nicht gibt, es tönt nur komisch.) Rationalisierung, Mechanisierung, Gesundschrumpfung: Das sind die leuchtenden Fahnen dieses Fortschritts gewesen. Bauern mussten zunehmend Geschäftsleute und Unternehmer werden. Und sie gaben sich sehr Mühe, um damit den Ruf der Rückständigkeit los zu werden. Es gibt eine ausgezeichnete agrarhistorische Studie, die zeigt, wie das sogenannte neoliberale Denken auch die ganze Landwirtschaft erfasst hat und sie heute knallhart im Griff hat. Ich zitiere nur einen Satz daraus:

Der Satz könnte besser formuliert sein, das soll jetzt nicht stören. Seine Brisanz ist gewaltig. Würde etwas Vergleichbares in einem Bericht über ein AKW stehen, wäre es der Hinweis auf die drohende Kernschmelze.

Leider muss man diesen Befund, dass der Boden verloren ging, noch ergänzen und anfügen, dass auch die Bauern verschwunden sind! Bauern sind nur noch Objekte, nur ein Funktionsglied in einem Modell, das im Bundesamt für Landwirtschaft „Ernährungssystem“ heisst.

(Jakob Weiss: Das Bundesamt für Landwirtschaft vergisst, was Landwirtschaft heisst. In: Kultur und Politik, Ausgabe 3/2018)

Man kann es auch so sagen: Bauern, die früher Nachbarn waren, sind heute „Konkurrenten“. Und sie sind Konkurrenten in einem Wettbewerb, bei dem nicht einmal klar ist, welchen Preis es zu gewinnen gibt. Darum heisst für viele die Devise nur noch: „Überleben“.

Der ökonomische Druck ist so gross, dass heute routinemässig Kühe enthornt werden, anstatt dass man die Ställe etwas grösser macht und mehr Zeit für die Herdenbeobachtung aufwendet. Während das Coupieren von Hundeohren verboten bleibt. Keinem Bauern wäre das selber in den Sinn gekommen, seine Kühe so zu verstümmeln! Heute finden wir es normal. Unglaublich!

Jetzt aber noch zu meinem Vorschlag, wie man aus den krassen Widersprüchen und dem babylonischen Sprach-Chaos herauskommen könnte. Es ist eine Art Entziehungskur für die medikamentensüchtige Patientin Landwirtschaft.

Man muss einen Schnitt, eine scharfe Trennung machen. Entweder reden wir beim Thema Landwirtschaft über Nachhaltigkeit, Ökologie, Biodiversität, Naturschutz, Gesundheit des Bodens .... –

oder wir reden über den Preis landwirtschaftlicher Maschinen, den Dieselverbrauch von Traktoren, den Welthandel mit Agrarprodukten, über bäuerliche Existenzsicherung im Bergebiet – und auch über Margen der Grossverteiler bzw. ganz generell über die Kosten, die unsere Nahrungsmittel haben sollen.

Das heisst: Entweder reden wir über die Natur oder über das Geld. Beides ständig vermischt geht nicht.

Warum geht das nicht? – Die eigentliche bäuerliche Arbeit, sie hat nur mit Boden-Bewirtschaftung zu tun, das heisst: mit der fruchtbaren Erde, mit den Pflanzen, die darauf wachsen, mit den Tieren. Da geht es nur um Biologie oder Ökologie, und nicht um Ökonomie. Kein Apfel hat ein Preisschild am Stiel, wenn er am Baum hängt. Auch kein Kalb, wenn es auf die Welt kommt. Auch Schwalben, Wespen und Würmer, geschweige denn die sogenannten Mikro-organismen haben einen Preis. (Und doch „brauchen wir heute jede Milbe“, wie das kürzlich ein deutscher Bodenwissenschaftler gesagt hat.)

Ich nenne diese eigentliche Landwirtschaft die Kern-Landwirtschaft:

Alles darum herum, die ganze Agrarpolitik, die sich mit Lebensmittelpreisen, Futtermittelimporten, Agrochemikalien, Richtlinien, ‚Verwertung’, Verkauf befasst – das ist ein riesiger, dicker Mantel um die Kern-Landwirtschaft herum: die Mantel-Landwirtschaft. Sie erstickt den Kern, statt ihn zu fördern:

Mein Vorstellung wäre es, dass wir hier in Küsnacht und überall in der Schweiz das Thema Landwirtschaft nicht nur tagespolitisch aufgreifen, wenn gerade wieder mal eine Agrar-Initiative am Laufen ist. Man müsste vielmehr bei allem, was man im Zusammenhang mit Essen und Landwirtschaft macht, die Frage stellen, ob man eher die Ökologie oder die Ökonomie unterstützen will. Die Bereiche „Konsum“, „Tierwohl“ und „Biodiversität“ lassen sich nur dann in Richtung Nachhaltigkeit verbessern, wenn wir in erster Instanz vom fruchtbaren Boden ausgehen – und nicht von der Marktwirtschaft, die uns immer wieder neue Konsumbedürfnisse schmackhaft(!) macht.

Bei der Landwirtschaft geht es nicht um einen Wirtschaftszweig, sondern um unsere Zukunft, genauso wie beim Thema „Klima“. „Bodenbewirtschaftung“ und „Klima“ darf man nicht getrennt betrachten.

Anhang 1 zum Titelbild:

Abgesehen von der für Schweizer Verhältnisse grossen Ackerfläche liegt hier ein grosses bodenkundliches Problem vor uns: Man sieht im dunklen Teil links (es ist kein Wolkenschatten) den hohen organischen Anteil des Bodens am Rand des ehemaligen Sumpfgebietes, das wir heute Berner Seeland nennen. Rechts im hellen Teil wird der ansteigende Boden tonhaltig-mineralisch. Durch die sogenannte Juragewässerkorrektion von 1870 entwässerte man ein riesiges Sumpfgebiet und machte es dadurch an der Oberfläche bewirtschaftbar. Doch der ausgetrocknete Torfboden darunter schrumpfte bzw. „verbrannte“ langsam (unter ‚klimaerwärmender’ Freisetzung von CO-2). Eine zweite „Korrektur“ wurde nötig, und man spricht heute verhalten von einer dritten.Die Absenkungen der Oberfläche betragen aber stellenweise über zwei Meter und dem einstigen technisch raffinierten „Wunder“ der Fruchtbarmachung droht ein unangenehmes Ende.

Nicht ganz unähnlich wurde der in der Landwirtschaft verbreitete Begriff der „Melioration“ (wörtlich: Verbesserung) entzaubert. Neben der Eliminierung „störender“ natürlicher Elemente (Bäume, Gebüsche, Bächlein, krumme Wege) kann man auch in Küsnacht und Umgebung die Bodenabsenkung von drainierten Feldern gut beobachten.

Was die Dimension Zeit im kleineren Massstab angeht, so kann heute oft der „richtige Zeitpunkt“ für eine landwirtschaftliche Arbeit nicht mehr abgewartet werden. Oder andersherum betrachtet: Viel zu grosse Flächen müssen unter Zeitdruck auf einen Chlapf abgehauen (oder geackert) werden, wo doch eine gestaffelte Mahd für die Insekten- und Pflanzenvielfalt viel besser wäre. (Stichwort „Schlagkraft“ durch hohe Mechanisierung!)

Warten und Abwarten ist in der Landwirtschaft eine wichtige Qualität, die gegenüber dem meist im Vordergrund stehenden Machen zurückgedrängt wird. „Zeit“ hat eine völlig andere Bedeutung als in der Industrie!

Anhang 2:

Zu den weniger offensichtlichen Wörtern, deren täuschende Wirkung man gar nicht erkennt, obwohl sie unsere schiefe Wahrnehmung vermutlich noch kräftiger stützen als die ‚Spitzenwörter’: die Bezeichnungen „ökologisch“ und „umweltfreundlich“.

Wenn auf dem braunen Papiersack, in dem mein Brot verpackt ist, so nebenbei noch steht: „der Umwelt zuliebe“, dann gehört das ganz einfach zum grossen benebelnden Quatsch, an den wir uns schon lange gewöhnt haben. (Wie an sexistische Autowerbung oder geschönte Tourismusprospekte.) Der Papiersack mag besser sein als eine Plastik- oder Aluminiumverpackung, aber er ist in keiner Weise gut für die Umwelt und er tut weder der Natur noch der Ökologie einen Gefallen. Höchstens meinem Gewissen.

Um solche kleinen Lügen nicht spüren zu müssen, haben wir das aus der Wissenschaft stammende Wort „ökologisch“ sehr gern ins tägliche Vokabular aufgenommen. Wir sagen heute zu allem Möglichen, es sei ökologisch: Zugfahren, Gemüse statt Fleisch essen, keinen Tumbler haben, einen Holzstuhl anstelle eines Kunststoffstuhls kaufen, es gibt ökologische Hotels, ökologisches WC-Papier, ökologische Tapeten – man kann eigentlich immer dann „ökologisch“ sagen, wenn man etwas gut findet. Mit Ökologie hat das meist rein nichts zu tun. Es ist (auf meist komplizierte Weise) weniger schlecht, wenn ich ein Hemd aus „ökologisch produzierter“ Biobaumwolle trage anstelle des Billigproduktes aus Fernost und es an der Wäscheleine trocknen lasse. Aber besser für die Umwelt wäre es, alle die erwähnten Dinge nicht zu tun oder nicht zu kaufen. Denn auch der Zug braucht Strom. Auch im Ökohotel wird nach einer Einzelübernachtung die ganze Bettwäsche frisch gewaschen. Auch der braune Papiersack, in den mein Brot beim Bäcker gepackt wird, ist nicht ökologisch und tut nichts „der Umwelt zuliebe“, wie es so nett aufgedruckt ist. Er ist einfach keine Plastik- oder Aluminiumverpackung. Der das Wort „ökologisch“ begleitende wissenschaftliche Weihrauch hilft bloss, unseren Gewissenshaushalt zu beruhigen. Der ständige Verweis auf „Ökologie“ lässt uns glauben, gesinnungsmässig auf dem richtigen Weg zu sein. Er verhüllt aber konstant das Problem des Konsumismus.

Anhang 3:

Die Verschwendung von Energie hört am Rand der Bauernbetriebe nicht auf, im Gegenteil. Beispiel Pommes-Chips: Für 1 Nahrungskalorie in der aromatisierten Form eines Chips braucht es geschätzte 150 Kalorien für Transport und Verarbeitung, damit wenig Kartoffelsubstanz in luftdichter Verpackung verkaufbar wird.

Im Durchschnitt der von uns verzehrten Lebensmittel schätzt man, dass etwa 14 Kalorien nötig sind, bis 1 Nahrungskalorie im Bauch landet.

Sollte nun ein Bauer oder eine Bäuerin auf die Idee kommen, hofeigene Chips zu produzieren und zu verkaufen, und wären sie damit erst noch sogenannt erfolgreich und könnten ihr Einkommen verbessern, dann wäre das aus heutiger Sicht ein „innovatives“ Bauernpaar. Man holt die sogenannte Wertschöpfung auf den eigenen Betrieb. Die beiden würden aber mit ihrem „Erfolg“, bestimmt unabsichtlich, eine nachhaltige Landwirtschaft untergraben, nicht fördern.

Leider gehen viele von der Politik gesetzten Anreize zur Verbesserung der bäuerlichen Einkommen (und auch zur Erhaltung der Biodiversität) in die falsche Richtung.